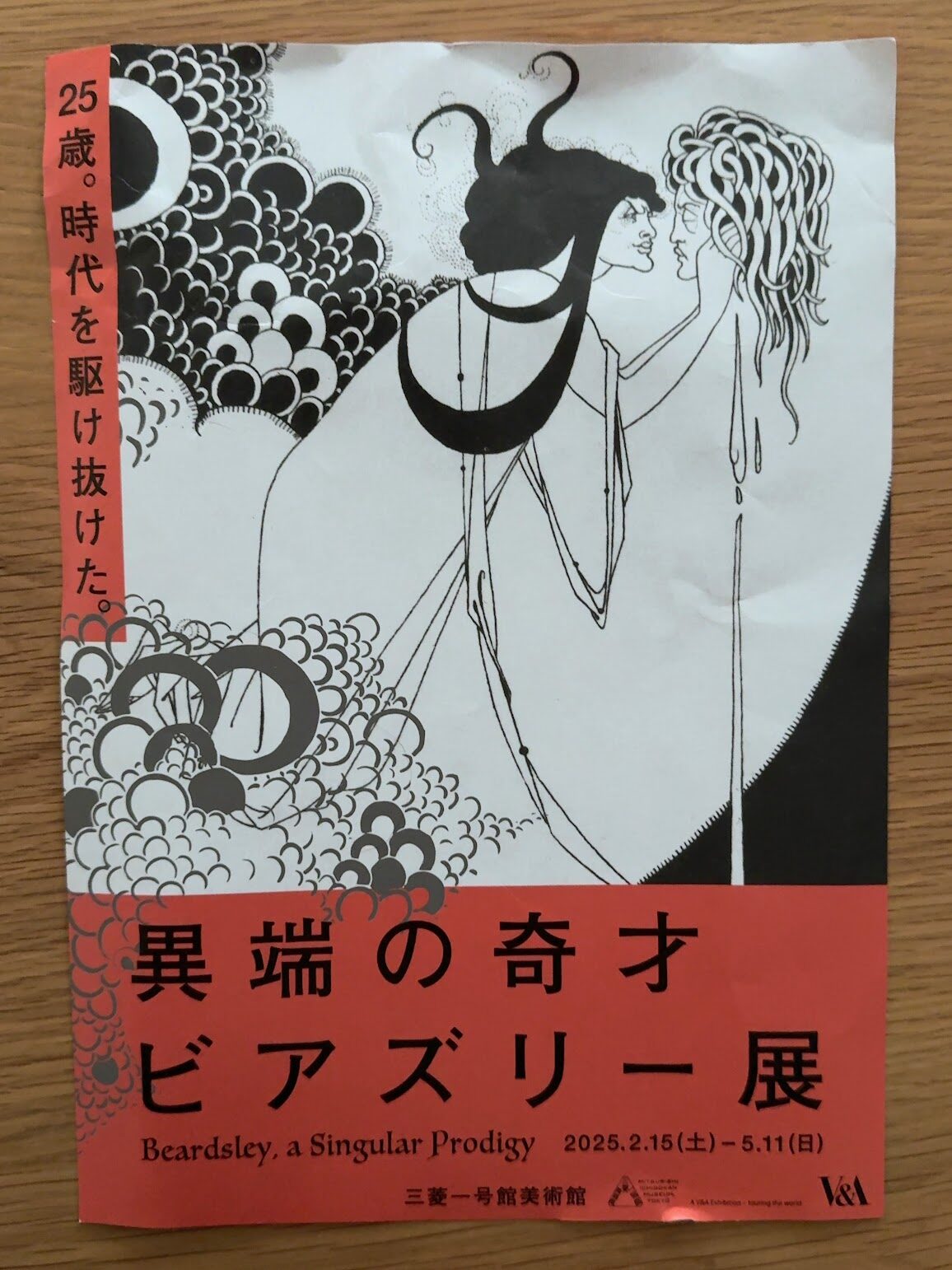

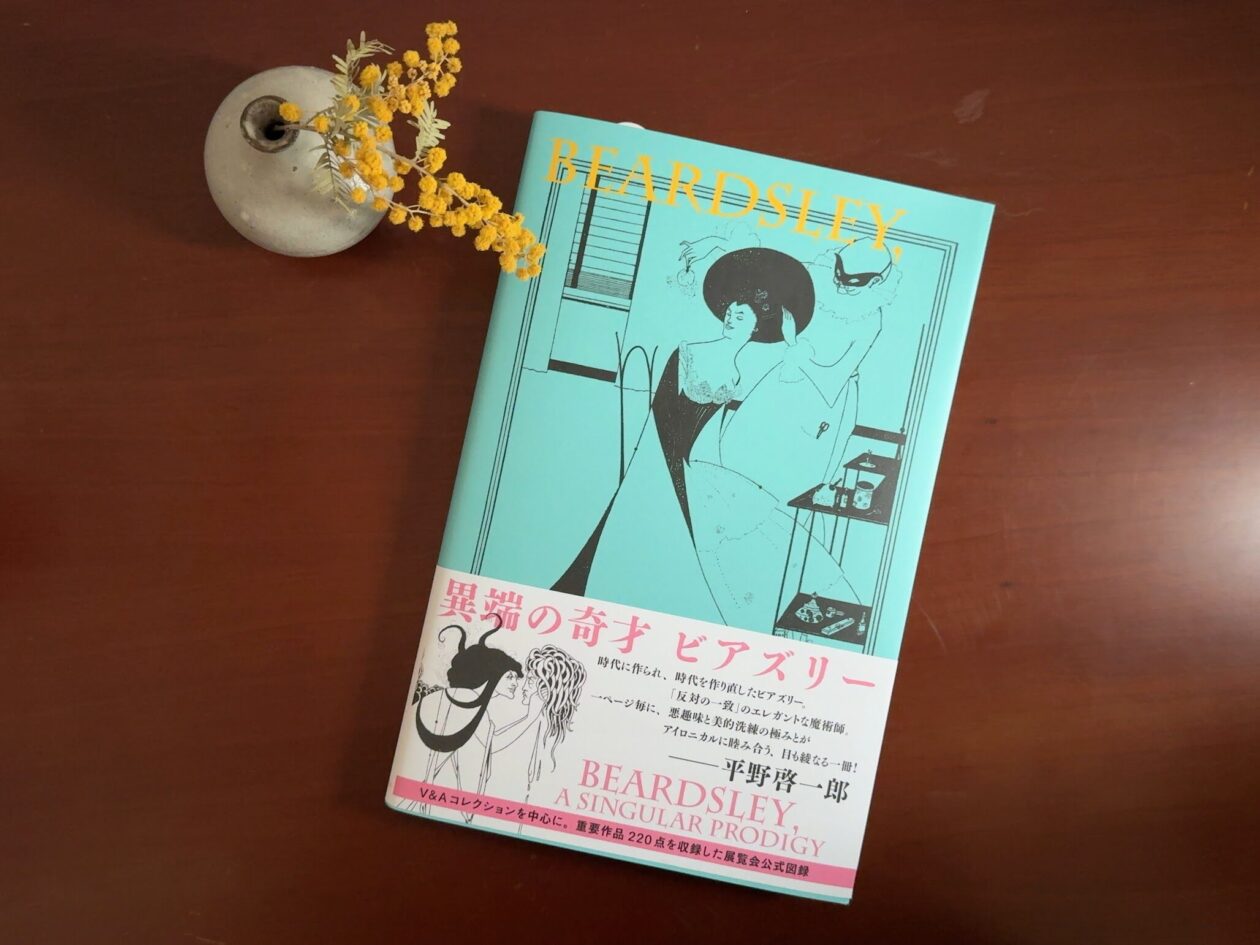

三菱一号館美術館で5月11日まで開催の『異端の奇才 ビアズリー展』。

終了前に駆け込めたので覚書メモ。

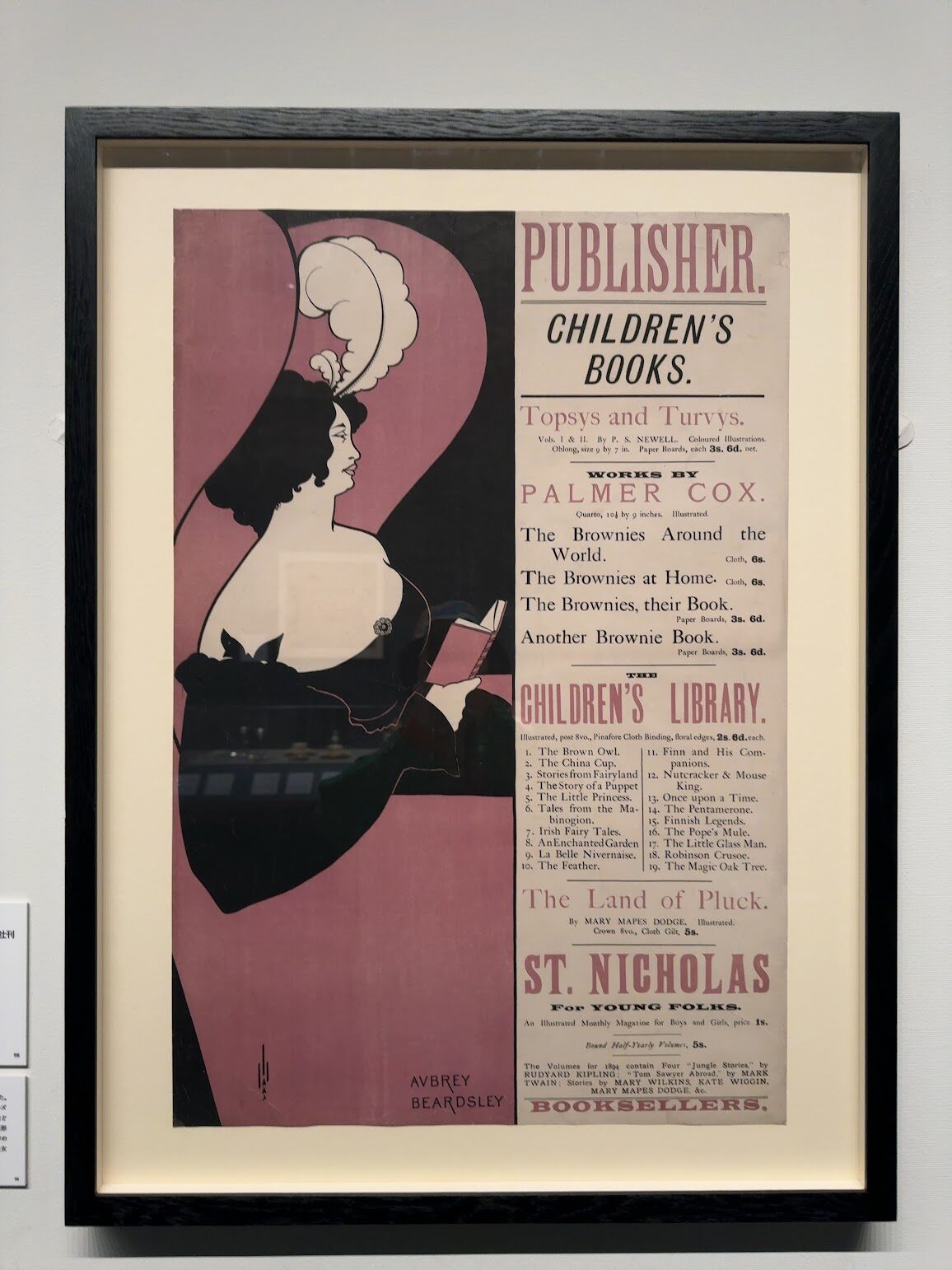

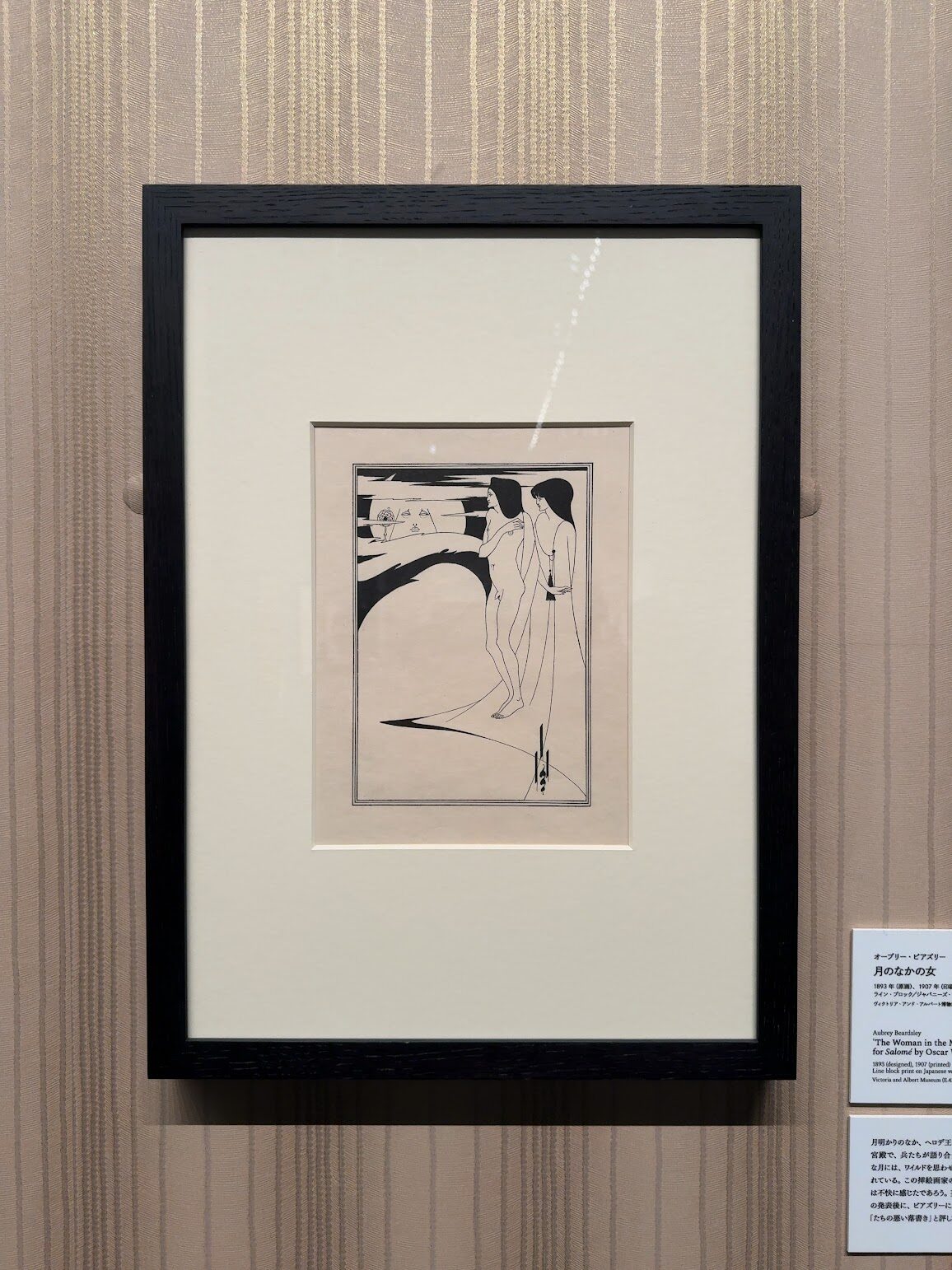

オーブリー・ビアズリーさんは、19世紀イギリスのイラストレーター。ギョッとするような白と黒の対比と、繊細な線の共存で、一度見れば「あ、ビアズリーさんだ」とわかる、個性的なタッチ。

「25歳。時代を駆け抜けた。」という副題の通り、短命の生涯。短い人生で大成功をおさめました!……であってほしいと願っちゃう生まれ育ちなのだけど、画家としても生活も波瀾万丈で、大成功と失墜の激動の人生だったみたい。

思ったこと、感じたことの覚書

展示を通してわたしが思ったこと3つ。

思ったこと、その1。やりたいことと生きてくための手段を折り合う強かさは可能性の幅を広げるなということ。書きたい絵はこっちだけど、頼まれる絵はテイストが全然違う、みたいなのって、生きているといろんな場面で発生する。「こういうのがやりたいんじゃないんだよ!」と突っぱねる生き方もあるけれど、イチ鑑賞者として作品としてみていると、めっちゃ表現が豊かになっててハッとした。やりたいことと、求められることの折り合いを頑張ってみるっていう続け方は、可能性を広げるし、賢い!

思ったこと、その2。若さと悟りのエネルギーが揃うって強すぎ。うわあ青年〜〜〜!と思うような激しい作品と、自分の人生は長くないとだいぶ早いうちにわかっていたんだろうなと思わせる、やけくそ感。エネルギー半端ない。

ちなみに、当時の人々の平均寿命がどのくらいだったのか気になって調べたら、ざっくり40〜50歳程度(思ったより短い!)。それでも今でいう40歳とかになるのかしら、間違いなく夭逝ではあるものの、長寿時代の現代で「25歳で亡くなった」という事実は強い衝撃がある。

思ったこと、その3。アウトプットはどんどん世にだそう、ということ。ビアズリーさんが一躍時の人になったきっかけは、彼が自分の自信作を持ち歩いていたことにあるようで。本を手に入れるために、自分の絵と交換して、たまたまその絵が挿絵を求める人の目に止まったのだという。でも実は全然たまたまではないよね、これって自分で運命を選び取ってるよね!自分のアウトプットを世に流すことが、自分を求めてくれる人との出会いを作るんだなと思った。

わたしだって毎朝のおかゆをどんどん世に出し続けたから出会いがあって、仕事になって、本を出すことにもつながったわけだし、アウトプットをどんどん出してくって大事。ほんと大事。

展示のこと

今回の展示会の配列は時系列。時代との連動がすごくわかりやすい、すばらしい展示でした。

美術館に行くと、作品にずぶずぶしたくて解説をまったく読まずに自分が惹かれた絵の前でぼーっとする、みたいなスタイルをとることも多々あるのだけど、今回はめずらしく解説含めまじまじと鑑賞。歴史背景の解説や関連するアーティストの作品も盛りだくさんで、こういう事情があってこういう絵になったのね!という発見の連続でした。

作品の撮影が許可されている展示室があって、その部屋だけみんな写真をとりまくるのに夢中でやたらと混雑。

でも、そのおかげで以降の展示室がわりとガラガラめで、後半の熟成期の作品をじっくりたのしめてよかったです。

たいへんよきひとときでした。

参考サイト:社会実績データ図録「平均寿命の歴史的推移(日本と主要国)」https://honkawa2.sakura.ne.jp/1615.html