元旦に毎年、「今年の本」を買う。哲学系の本から1冊、もう1冊はジャンルの指定はなくその年の気分で。

大学時代に「大学を出てからも、年に1冊でいいから一生かけて学びたいことの本を読みなさい。年に1冊でも、一生続けたらものすごい量になりますから」みたいなことを、自分の講義の質に自信がないのかノートの取り方を指定してきやがったりレポートを原稿用紙で手書き指定してきやがったりするめちゃくちゃな教授が言っていて、「ほーん、たまにはいいこと聞いたわ」と思い、それから続けている。かれこれ10年以上の習慣だ。

普段からかなり本は読む方ではあるものの、日々の中で手に取る本と、元旦に「今年は!」と思って手に取る本はやっぱりテイストが違う。1年かけてちょっと背伸びした本をちょこちょこ読む習慣は、いいもんだな、と思う。

今年の自由ジャンルの本は、『論語』。子曰く、吾十有五にして学に志す、三十にして立つ〜の、あの、『論語』だ。

しかも、素読にチャレンジしてみた。意味がわからなくても、とにかく声に出して読み進めていく、素読。

『論語』を読んでみたかったというより、今年の元旦はなんか無性に声に出してちょうどいい感じの本を欲していて、『論語』に至った。声に出すとどんな言葉でも自分の中への染み込み率が高いから、妙なものを声に出して読みたくなかった。2500年の歴史が保証する良質テキスト、『論語』。これ以上の選択はあるまい。

今年の元日から始めて、毎朝最低1行。のってる日は、4ページくらい。毎日続けて、半年。やっと完走した!

よく続いたな、と思う。

そりゃそうだけど、実用書のように「なるほどね!」とか「よし、今日からやってみよう!」みたいな、すぐに何かの役に立つような手応えは、特にない。小説のように「感動……」とか「ページ繰る指が止まらない!」とかも、一切ない。読んだあとには、いつも「ほーん」とか「はあ」とか言ってた。

全然意味がわからないのに、なんとなく読んだあとは気持ちよくて、なんとなくふわっと言葉の質感が残る。受動でありながら、能動でもある。文章を読んでいるようで、スポーツや楽器に近いものもある。

素読は、不思議な体験だった。

たぶん無意味な文字の羅列を読み上げても、一切何も感じないだろう。

ところが、言葉の連なりというものには、たとえ意味がわからなかったとしても、そこに意味があることは確実にわかって、何かがふわっと残る。違う国の言葉にも「ただの音じゃない、言語を話している」ってわかるのと近いのだろうか。理解の届かないもののなかにも、「あ、何かがある」と感じるられるのは、なんという人間の能力なのだろう?

言葉も、声も、なんかすごい。やっぱり、特別なものなんだな、と思う。

不思議なもので、まだ2025年も半年だし『論語』をもう1周してみるか、という気分になってきた。

はー、悔しいかな。大学時代のあのめちゃくちゃな教授も、きっと私が理解できなかっただけで、教授なりに何か意味のあることを言ってたのだろう。

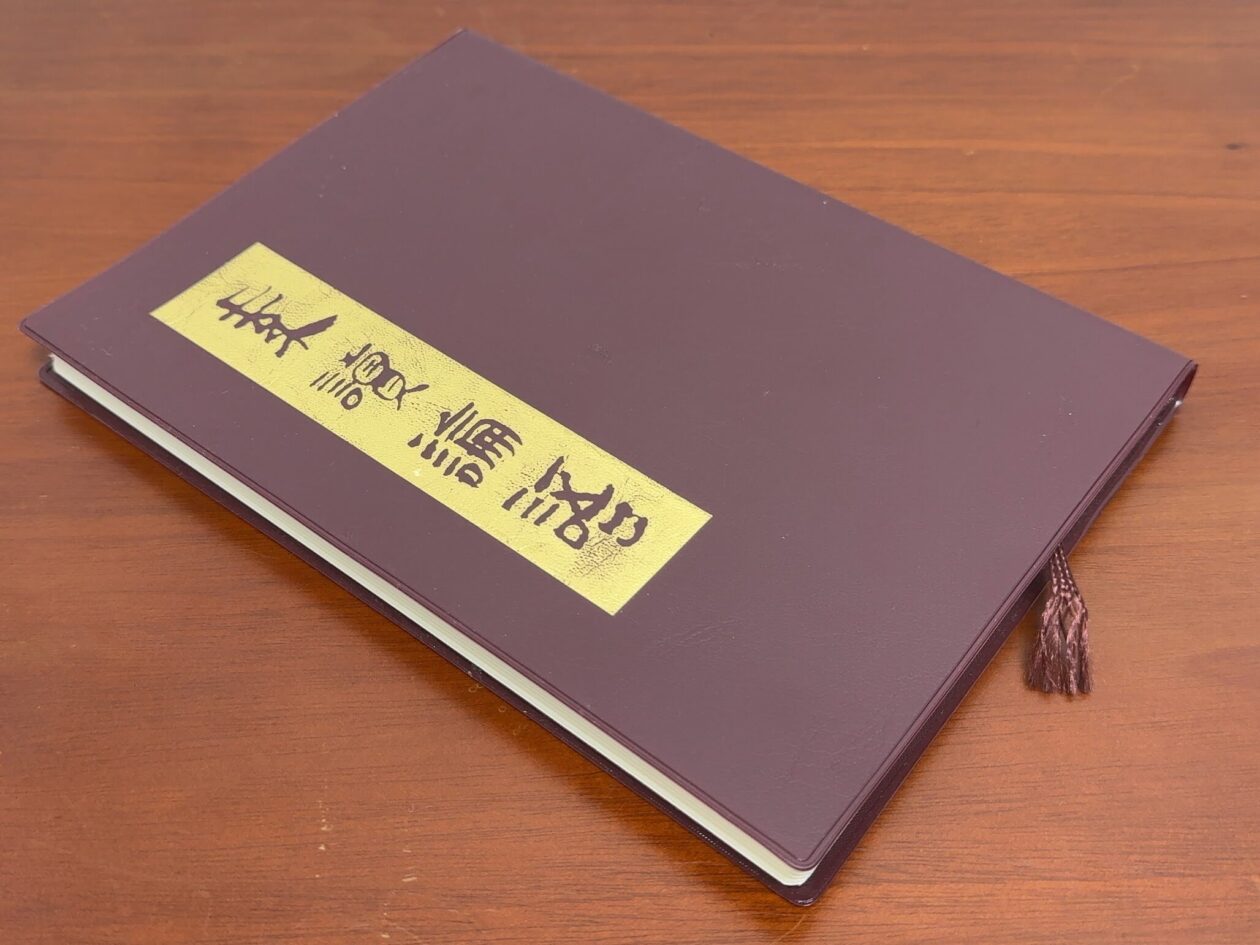

参考情報:つかった書籍は明徳出版社さんの『素読論語』

素読のテキストは、明徳出版社さんの『素読論語』。

文字が大きくて、全ての漢字にふりがなが振ってあって、ただただ文字を音にすることに集中できた。

カバーを外した装丁が辞書っぽいビニール製なのも特別感があって◎ いい出会いでした。