猫とか犬ってたまに、おもちゃをドヤッってみせてくるじゃないですか。

わたしのお粥の発信も根っこはアレなんですよね。完成したお粥を「みてみて〜!」ってやりたくなっちゃう図。

だけど、毎日毎日続けていると、食べたい!作りたい!伝えたい!の気持ちより先に、謎の義務感のようなものに駆られることもあったりして。

けっこうこれ、黄色信号だなって気づいたのです。

「A:食べたいものを食べる」と「B:食べるべきものを食べる」。

「A:伝えたいことを伝える」と「B:伝えるべきことを伝える」。

AとBの違いはほんとに大きいです。

「A」は動機の起点が自分。

一方、「B」は動機の起点が他者からの視線や、一般論や知識。自分の存在を役割的に落とし込み、承認される対象にするわけで。自己肯定の外注のはじまり、はじまり。

求められるものが見えることは仕事でも人間関係でもアドバンテージとなり得るわけだけど、それでもやっぱり暮らしの中が「べき」であふれることは、人生の主導権のようなものを自分以外の何かに譲り渡すことと違いはなくて。

もちろん全ての行為を自分のwantの感情を動機に生きるのは無理です。

でもね、だからこそ、だからこそ、なんですよ。

「ほんとはこうしたいけど、こうしよう」という自覚だったり、「これはこうするべきだからこうするけど、この部分は好きにさせてもらう」という折り合いだったり。

自分のやわらかい部分を守る機会は自分でつくらないと、なのです。

悲しいかな、おとなになるって、そういうことだから。

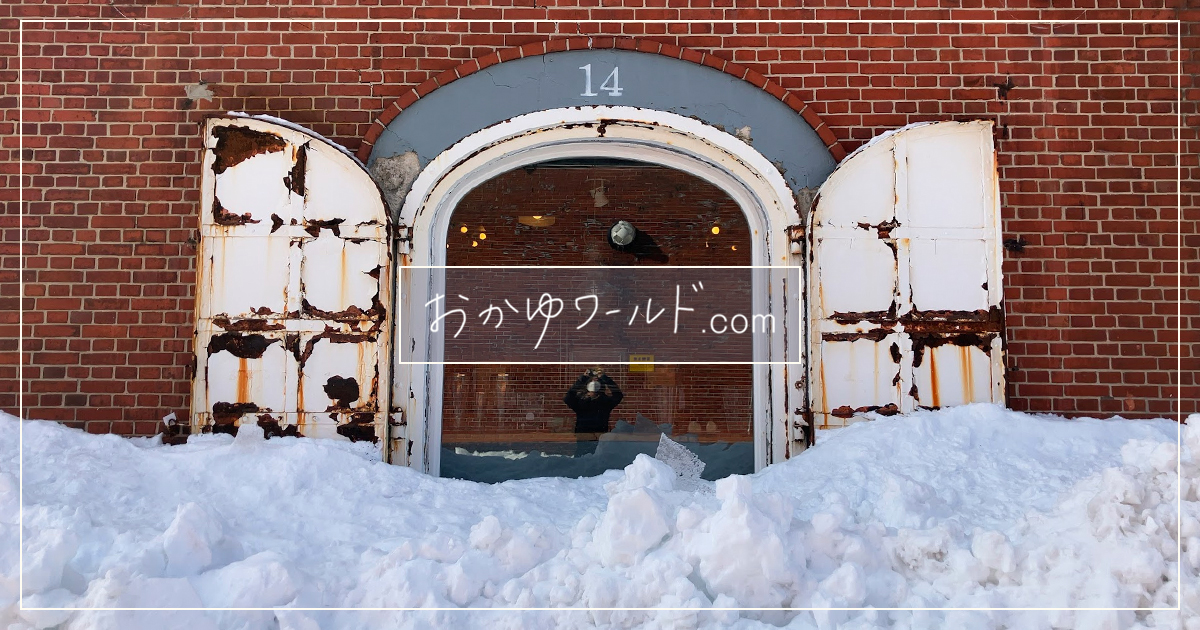

わたしの毎朝のお粥は本来、自分のやわらかい部分を守る機会そのものでした。

毎朝の自分の自由。すべてが思い通りに行くわけではない人生で、いろんな「べき」に応えたくなっちゃう人生で、100%自分のためだけに自由を行使する朝のひととき。お米と水と塩をつかって、火加減も、煮込み時間も、具材も、分量も、全てをコントロールする神様になること。食べたい!の気持ちを起点に、わくわくしながら過程を愛でて、自分を満たすこと。

でも、世界を広げたくなっていくんですよね。

こうしたらもっといろんな人と分かり合えるかも!とか。伝わるかも!とか。ね、宿命。

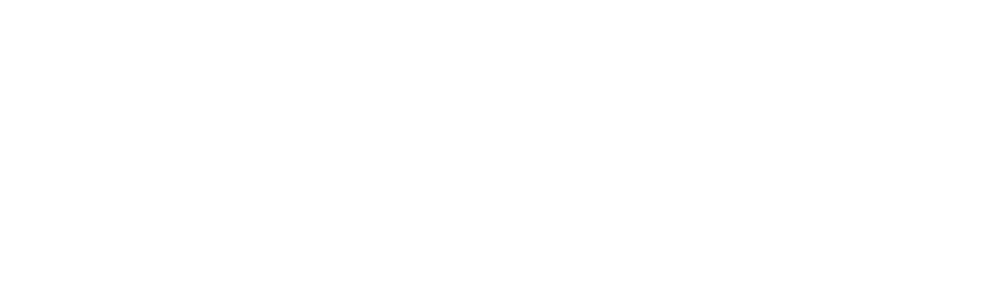

謎の義務感に気づいたあとの、ここ数日間、1枚も写真を撮らないでお粥をつくりました。

すごくすごくきれいで、おいしくて。しかもそれを説明することもなしに、ただ「あ〜……」って。やっぱりいいなあ〜って、なんかこう、胸がぎゅううううって。やっぱりわたし、お粥が好きですねえ。好きなんですねえ。お粥そのものも、お粥が好きな自分も、お粥をつくる時間も、全部好き。

で、おもしろいのが、そのことすらこうして人に伝えたくなるという、ぐるっと一周旅。

純粋な気持ちで、みてみて〜〜!って。きいてきいて〜〜〜!って。ちゃんと、わいてきました。大丈夫、合ってました。

お粥が好きで、お粥を見せたくなって。続けるうちに謎の義務感を感じて、でもやっぱり好きな気持ちぎゅ〜〜〜ってなって、自分の思いも、お粥も、誰かとわかり合いたくなって。

たのしいことも、そうじゃないこともあったけれど、わたしは人が大好きです。

いろんなものが大好きです。

自分のやわらかい部分を大事にすることが、誰かのやわらかい部分を大切にすることにつながったらいいなと、願っちゃうんですねえ。