「その料理はねえ、もう作れる人はいないんじゃないかな?」

……そんな言葉を聞くたびに、心がズキズキする。

絶滅危惧種は動物だけじゃない。食べ物もまた、絶滅するのだ。

現代の郷土料理の扱い

近年、「食材」の保護はどんどん進んでいるように思う。

「食の世界遺産」とも呼ばれる「味の箱船プロジェクト」や、農林水産省が管轄の「GI(地理的表示/Geographical Indication)マーク」など、認定の仕組みは進んでいる。

また、地域に根ざしたお野菜や調味料、発酵食品、お漬物などを楽しめるチャンスは、ここ10年ほどでぐっと広がった。SNSの発達で「ニッチ」が取り上げやすくなった。デザイン的思考が地域文化の盛り上げに活用される機会が増えたことや、ブランド化の仕組みができたことも理由にあるだろう。「AKOMEYA」や「日本百貨店」、「久世福商店」などの食のセレクトショップや、アンテナショップの働きも大きいと思う。

郷土料理を取り扱う場所も、ないわけではない。

たとえば、先のアンテナショップにはレストランを併設していることもある。道の駅のレストランには、郷土料理っぽいメニューが並ぶ。観光地では、企業のPRを兼ねた食べ物系ミュージアムもある。東京では、渋谷ヒカリエの「d47食堂」のような、日本各地の郷土料理を食べられるキュレーション系レストランも存在している。

「人気のある料理だけが残る」は、健全な文化か?

しかし、これらは商業性や話題性がある料理だけがピックアップされる。つまり、現在の視点での市場価値がある料理に光が当たっているだけなのだ。

ところが、本来の郷土料理というものは、

- 季節性の強い、通年の販売が難しい

- 材料が地味、または手に入りづらい

- 手間がかかるのに安価

……といった、商売に向かないものほど、その土地に根ざしていたりする。

「希少性があるかどうか」「保護するべきかどうか」という視点ではなく、「売れるかどうか」での選別が進むとどうなるのだろう?ベストセラーだけが並ぶ書店、のようになるのかもしれない。動物園がパンダだらけになり、美術館がゴッホだらけになったら、どれだけのものが失われるだろうか。

食の文化だって、人気や需要がモノサシではない「保護」の視点が必要なのだ。

「今は人気がない」が「将来の価値」を生むかもしれない

ところで、なぜ人気のない食文化を保護する必要があるのだろうか?どんどん淘汰されて、どんどん進化を重ねていけばいいじゃないか、という意見もあるだろう。

私が考える食の文化の保護が必要な理由は、今は見向きもされていない食文化が、未来の多様性や生存につながる可能性があるからだ。

- 気候変動により作物の収穫量に大きな変化が起こり、食生活の大きな変更を余儀なくされるかもしれない

→ かつてのヒエ料理、アワ料理の知恵が生きるかも? - 未来の健康課題のヒントになるかもしれない

→ 300年後の謎の疫病の解決方法が今の食べ物にあるかも? - 災害時の食事や保存法として見直されるかもしれない

- 風味や調理法がサステナブルとして再評価されるかもしれない

- 研究材料として情報が詰まっているから(医学、農学、社会学……あらゆる学問!)

つまり、「今、売れるかどうか」「今、人気かどうか」ではなく、「未来に可能性を手渡せるかどうか」が判断軸になるべきなのだ。

絶滅してしまった文化を復興させるのは、ほんとうに難しいことだから。

郷土料理ミュージアムの役割

そこで考えたのが「郷土料理ミュージアム」という発想。テーマは家庭でつくられてきた料理の保存と体験。展示だけでなく、実際に食べられることが最大の価値である。

飲食業ではカバーできない価値の保管

「郷土料理ミュージアム」は飲食店ではない。むしろ、飲食業ではカバーできない価値の保管を担うイメージだ。

経済価値がなくても文化的価値があるものを収蔵する美術館のように、食にもアーカイブとして保護を目指す。人気者ではないが希少な動物の保護をする動物園と同じ構造だ。

地元の方が料理を作ってくれるといい。(もちろん、ボランティアではなく、有償の「仕事」として!こういうのタダにしないの、超大事!)

食べたい料理を都度払いでもいいし、入館料が高めに設定してスーパーの試食のようにいろいろ一口だけ食べられるのもおもしろい。料理の様子を見たり、食材に触れたり、香りを嗅いだり、五感で楽しめる工夫がたくさんあると、食べることに制限がある人でも食文化を楽しめる場所になる。

運営コストの回収は狙えるのでは?お土産売り場の客単価めっちゃ高そうだし

地域の雇用を生み出せるだけでなく、観光客がリアルな食文化に触れられることで、ガストロノミーツーリズム、つまりその土地の風土や歴史に根ざした「食文化」そのものを楽しむ旅のスタイルとしても、郷土料理ミュージアムはひとつの起点になれるはずだ。

メディアとの連動企画の組みやすさも抜群。(NHKと国立科学博物館・国立美術館の連動システムが始まってから展示がほんとにゴージャスになったよね)

入場料もそれなりに取れそうだし、お土産売り場の客単価めっちゃ高そう!

工夫次第で、運営コストを回収する仕組み作りも全然狙えると思う。日本の「食」コンテンツは、ほんとうに強いのだから。

食の国ニッポンへ

料理の写真を撮る行為は、日本的行為として度々話題になる。旅行雑誌のグルメページの充実度も、テレビ番組の食コンテンツの比率も、他国に比べると圧倒的らしい。いろんな国に旅行した結果「日本ほどハイクオリティで、世界中の食べ物に出会える国はない」とつぶやく人も多い。

食の国ニッポン!は、世界での立ち位置として最高のスローガンだと思う。

「郷土料理ミュージアム」を起点に、「国立和食ミュージアム」が生まれたらおもしろい。

「国立アジア料理ミュージアム」、「国立西洋料理ミュージアム」とか、世界中の食文化も、日本がどんどん保護していったらいい。それこそ、北斎作品を求めて大英博物館に行くように、世界中の人が訪れる場所になるかもしれない!

今は存在しない粥がある

「郷土料理ミュージアム」という発想が生まれたきっかけは、やはり、おかゆだった。

おかゆを研究している中で、何度も「今は存在しない粥」に出会った。タイムマシンがあるのなら、過去のおかゆを食べてみたい。

日本にはかつて、子供が生まれて三日目の祝いに「啜り粥」、七日目のお祝いに「長彦の粥」というおかゆでお祝いする習慣があったらしい。ほかにも、引越しのときに手伝ってくれた人をもてなす「屋移り粥」や、新築の引越しの祝いにふるまう「渡り粥」という文化があったそうだ。

ひょっとしたら今もどこかで続いているのかもしれない。でも、どこで食べられるのだろう?

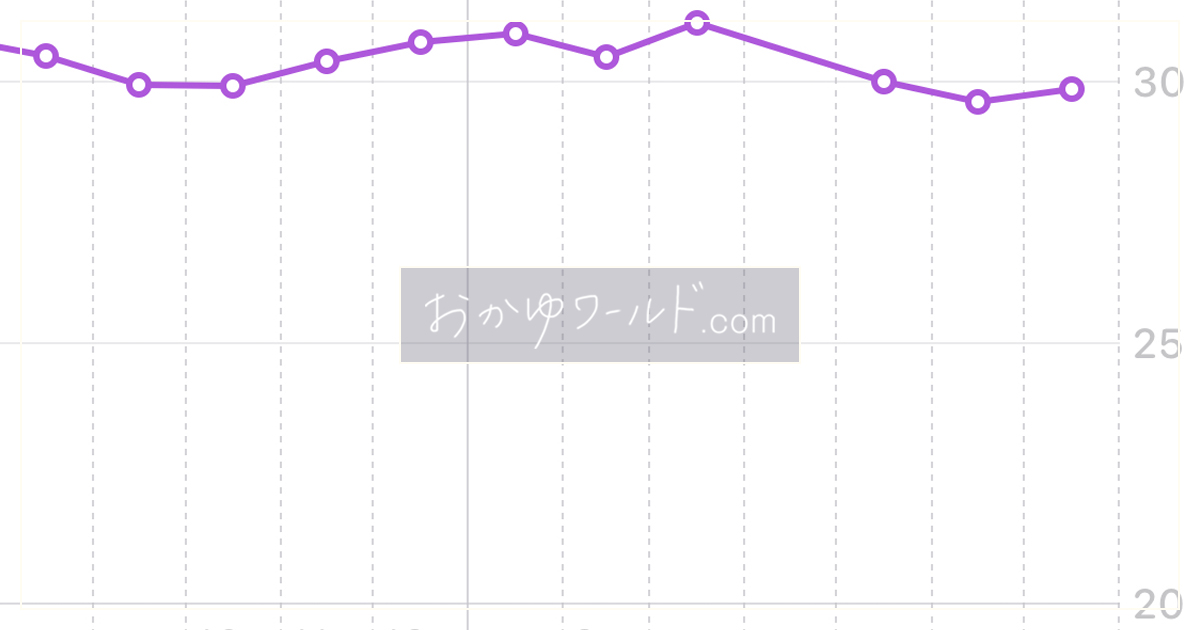

日本各地に郷土料理的なおかゆがあるのものの、お金を払ってお店で食べることができるのは、和歌山・奈良の「茶粥」くらい。たとえば、北海道・アイヌの「サヨ」や奄美地方の「小豆粥」も、お店で食べるのは難しい。アジアのおかゆは外食料理として機能していることが多いけれど、日本のおかゆはほとんどが家庭料理なのだ。

今は七草農家さんの努力によって続いている「七草粥」も、各地の飲泉を使った「温泉粥」も、ひょっとしたら数百年後の未来には食べられないものになっているかもしれない。

まとめ:今はお金にならなくても守るべき対象がある

経済に乗るからこそできる文化の継承もあるが、お金にならないけれど守るべき対象もある。今生きている人間の価値判断だけで、食の絶滅を起こしてはいけない。

「今はお金にならなくても、未来に繋ぐべき、守るべきものがある」。

こんな共通認識が持てる社会は、ほんとうに豊かだと思う。

これからの豊かさのために、食の多様性を願い続けたい。

そしてあわよくば、「国立おかゆミュージアム」の館長になりたいな〜!

参考:思考としては近い既存の仕組み・施設

調べてみたらところ、すでに思考としては近い仕組み・施設がすでにいくつか存在していた。

①文化庁の「食文化ミュージアム」認定。

博物館や道の駅、民間のPRを兼ねた食べ物ミュージアムなどを「認定」する形の仕組みがあるようだ。認定された施設をみてみると、やはりニーズありきの施設や、メインが別にあってちょっとは食べ物も取り上げてはいます感が否めないものもちらほら。

②「京の食文化ミュージアムあじわい館(京都市)」。

2013年開設した、京都府・京都市の共同で運営する施設。京都中央卸売市場の中にあり、京料理と市場のつながりを学べる場だという。

③「御食国若狭おばま食文化館(福井県)」。

道の駅に併設された施設。若狭地方は朝廷に食材を献上していた「御食国」。小浜が日本海航路の拠点であったことから、で食の交流地点としても、質の高い食文化が形成されたのだそう。

京料理も御食国も、どちらかというと光の当たる側の料理ではあるので、わたしの描く「郷土料理ミュージアム」とはズレはするのだが、マインドとしてはかなり近いものがある。近い将来、訪れてみようと思う。